食育に関する情報

1日を活動的にいきいきと過ごすために、朝食は大事なスイッチで、生活リズムを作る役割を持っていま

す。しかし、箱根町健康増進計画・食育推進計画(第2次)において、特に、若い世代(概ね20歳代~概ね

30歳代)において、「朝食の欠食者」の増加や「主食・主菜・副菜をそろえた食事の摂取頻度」の減少など、

栄養バランスに配慮した食生活を実践している方が少ないことが分かりました。そのため、食に関する環境

や背景などについてさらに把握するために、食育推進検討会を開催して調査・検討を行いました。

また、残業や交代勤務などがあり、睡眠時間や食事の摂取時間などが不規則になりやすい場合は、できる

かぎり内容に気を配りながら、1日3食(または、分割食)にして、なるべく普段の食生活パターンに近い時

刻に食事を摂れるようにすることなどが大切であるとされています。

◯Let’s朝食 ◯朝食欠食の課題 ◯夜遅い食事や夜間勤務のある方の食事の工夫

Let's朝食

朝食のメリット

<体温をあげる>

体温は、消化管(口腔、食道、胃、小腸、大腸、肛門)の筋肉運動によって熱が産生され

上がります。

食事を摂る ➝ 消化管が動く ➝ 体温が上がる ➩ 1日の活動準備を整える

<便秘改善>

食事を摂ることで、胃の中に食べ物が入ると、腸への刺激が送られて排便のためのぜん動

運動が起こります。

朝食を摂る ➝ 腸が動く → ➩ 排便リズム

<集中力UP!>

脳のエネルギーはブドウ糖のため、不足しないために補給することが大切です。

朝食を摂る ➝ エネルギーとエネルギーを作る栄養素補給ができる →

→ 脳と体が目覚める ➩ 集中力UP!

<生活習慣病予防>

朝食を欠食して、1日の食事回数を少なくすると、肝臓で中性脂肪やコレステロール合成

が増大します。

朝食を摂って、1日の食事間隔のバランスを整えることが大切です。

朝食を摂る ➝ 中性脂肪やコレステロール合成を余分に増やさない ➝

➝ 肥満予防や脂質異常症の原因を低減 ➩ 生活習慣病予防につながる

朝食欠食の課題(食育推進事業の結果)

箱根町健康増進計画・食育推進計画(第2次)において、特に、若い世代(概ね20歳代~概ね30歳代)の朝食

欠食の増加や主食・主菜・副菜をそろえた食事の摂取頻度の減少など、栄養バランスに配慮した食生活を実践し

ている方が少ないため、現状の食に関する環境や背景などを含め調査を行い、食育推進検討会を開催して、今後

の食育の進め方や取り組みの効果検証を図りました。

<アンケート調査概要>

調査対象:町内在住、在勤の方

概ね20歳代~39歳

調査方法:調査票配付、WEBアンケート、聞き取り(1回のみ)

調査回数:2回

<アンケート結果>※一部抜粋

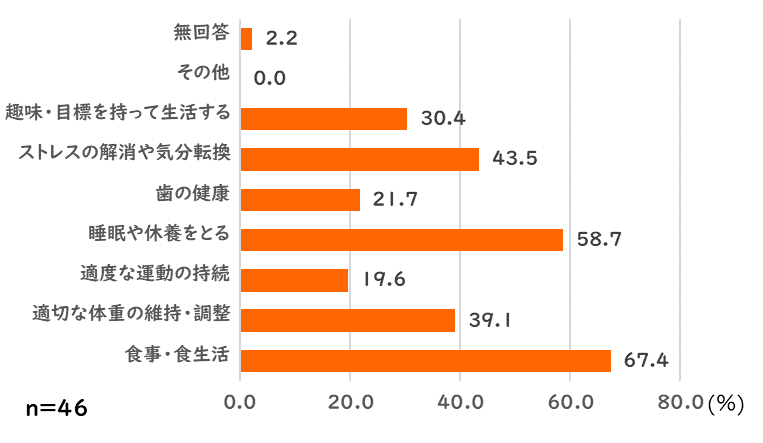

(現状・課題)

〈 健康状態について 〉

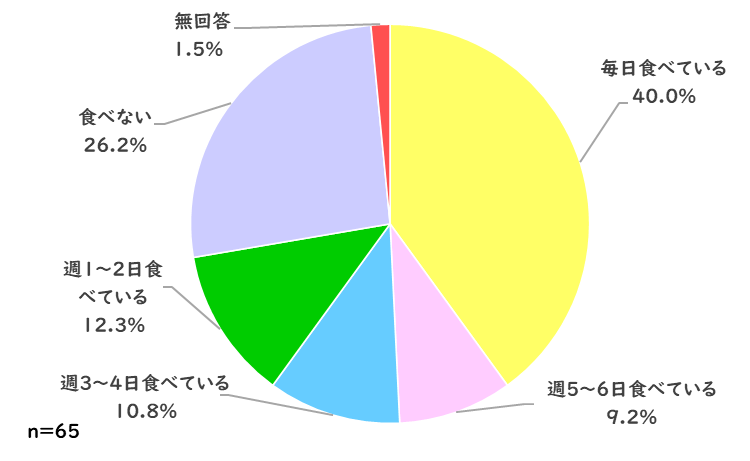

<朝食について>

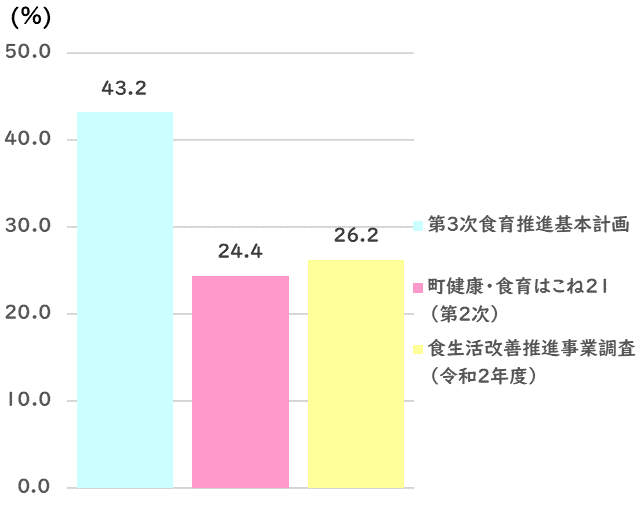

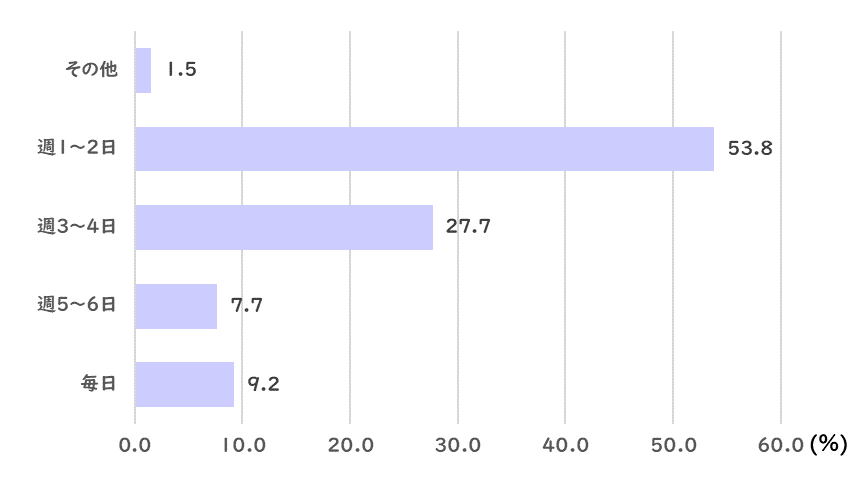

『朝食を食べる頻度』

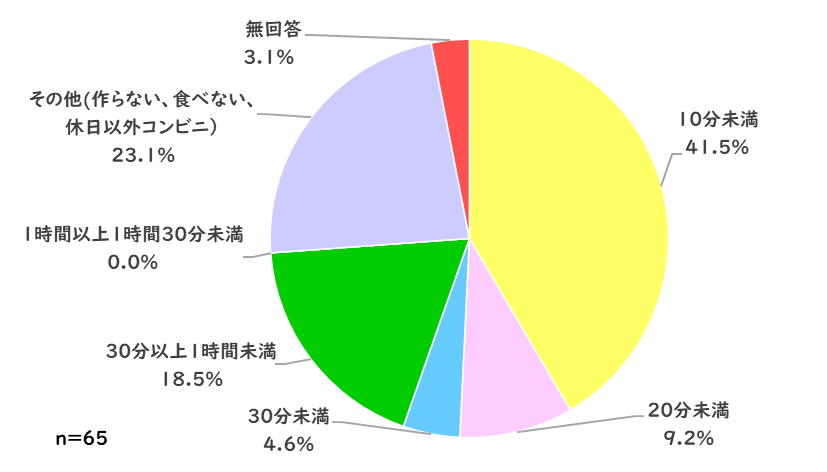

『朝食を作る際にかけられる平均の料理時間』

<食事バランスについて>

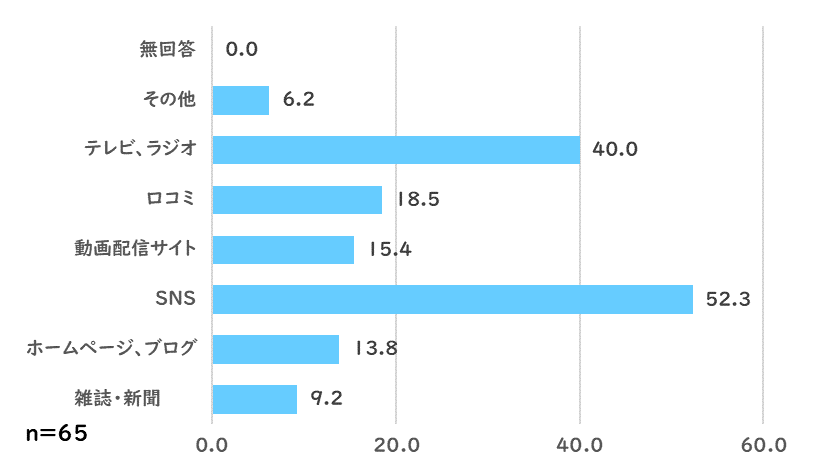

『食生活の情報入手先(複数回答)

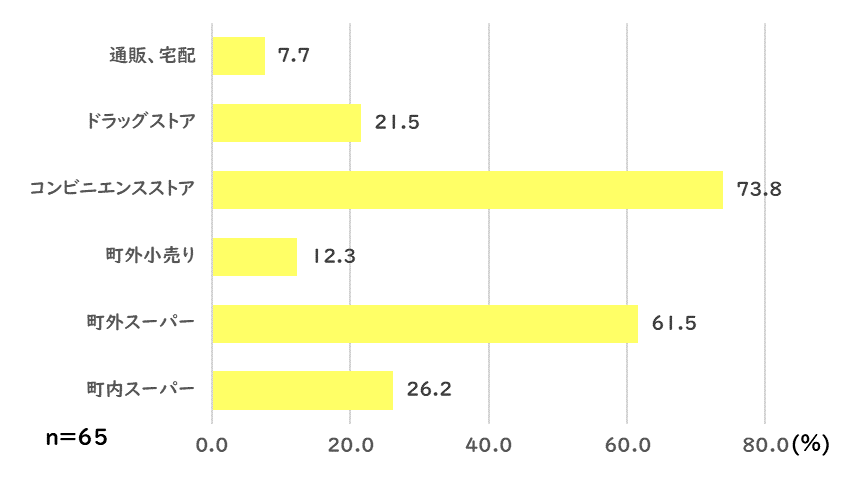

『食品を買う場所(3つまで)』

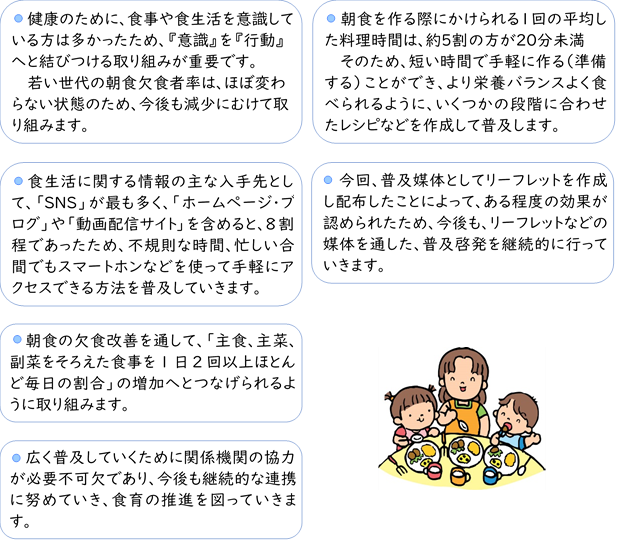

<結果・まとめ>

◯今後にむけて◯

◯自分にあった朝食を、段階的に進めるためのリーフレットを作成しましたので、ご活用ください。

※なお、リーフレット内のアンケートは、既に終了しています。

・Let’s朝食!自分にちょうどよいバランスの食生活を見つけよう★STEPⅠ,Ⅱ [380KB pdfファイル]

・LET’s朝食!自分にちょうどよいバランスの食生活を見つけよう★STEPⅢ,Ⅳ,Ⅴ [569KB pdfファイル]

夜遅い食事や夜間勤務がある方の食事の工夫

残業や交代勤務などがある場合、睡眠時刻や食事の摂取時刻などが常に不規則になりやすい生活と考えられま

す。

そのため、生活習慣病予防のためには、食生活パターンを一定に保ち、夜間遅くに食事をする場合は、内容に

気を配り、1日3食(または、分割食)にして、なるべく普段の食生活パターンに近い時刻に食事を摂れるように

配慮し、食事摂取のタイミングが大きく崩れないようにすることが大切であるとされています。

また、勤務形態などは、個々人によって異なりますので、より最適な食生活のあり方を自分でみつけて、実践

につなげましょう。

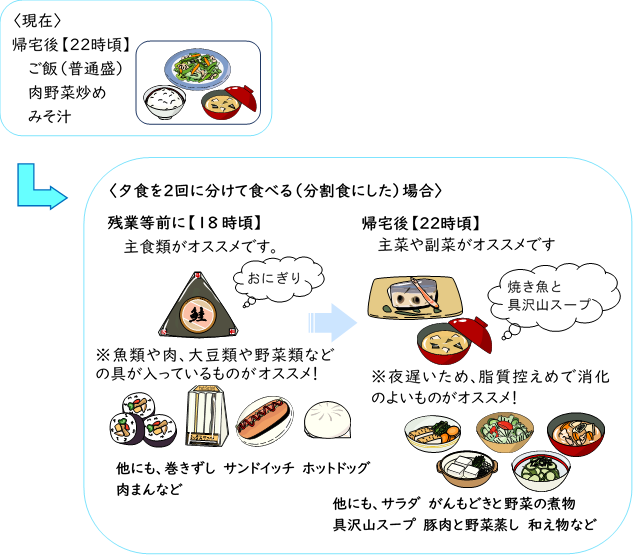

<食事内容(分割食)例>

◯夜食べる時間が遅い場合

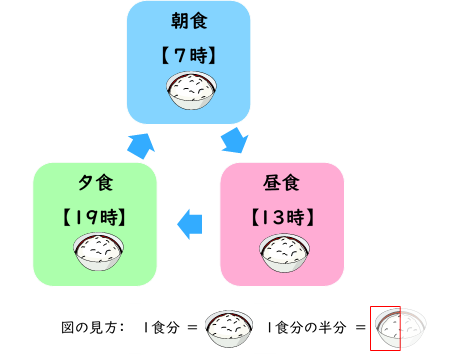

<食事時刻(分割食)例>

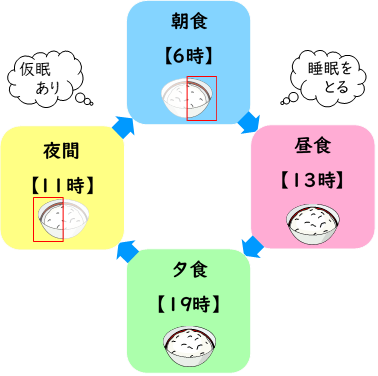

◯夜間食事を食べる場合

【(1) 普段の食事 】

※夜勤などがない日や休日などの普段の食事時刻(例)

【(2)夜間に食事を摂る場合】

※(1)の方が夜勤をされる際、休憩が午後11頃に

あって軽食を食べる場合を想定。夜勤があけて、

朝食から昼食の間に睡眠をとる場合の朝食は、夜

中に食べた内容や量を考慮しましょう。